Vicente Rodríguez-Rodríguez, Gloria Fernández-Mayoralas y Fermina Rojo-Pérez, Grupo de Investigacion sobre Envejecimiento (GIE-CSIC), IEGD, CSIC.

Parte 2: Las mejoras propuestas frente a las necesidades y demandas

La investigación científica, las políticas públicas y las actividades de organizaciones sociales, públicas y privadas, están de acuerdo en poner el foco en las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores a escala global. España no queda fuera de ese movimiento, como lo muestra el papel de la Red Española de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores dentro de la Red Global. El dinamismo aportado por la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo del paradigma de ciudades amigables parte de la asunción de que el entorno residencial, físico y social, es esencial para la construcción de la calidad de vida de todas las personas que residen en las ciudades, con especial referencia a las personas mayores. Son éstas, quienes, a lo largo de su curso de vida, han conseguido construir primero y consolidar después un producto, la ciudad como espacio de vida.

En un post anterior (https://envejecimientoenred.csic.es/la-opinion-de-las-personas-mayores-sobre-la-amigabilidad-de-los-entornos-en-los-municipios-espanoles-parte-1/) ya se hizo una descripción del marco contextual y del proceso de análisis de los documentos elaborados por ciudades y comunidades españolas, interesadas en conseguir su reconocimiento como espacios de amigabilidad para las personas mayores. Se pretende ahora hacer una valoración de las principales demandas que surgieron de los diagnósticos municipales, a partir de la información ofrecida por las personas mayores y otros actores sociales en los grupos focales. El armazón para sustanciar estas demandas es el uso de las 8 áreas de amigabilidad que se definen en el Protocolo de Vancouver: espacios al aire libre y edificios; transporte; vivienda; participación social; respeto e inclusión social; participación cívica y empleo; comunicación e información; servicios de apoyo comunitario y de salud. No se pretende hacer una descripción detallada, sino una síntesis organizada para una más ajustada comprensión de las grandes ideas contempladas en los documentos de los diagnósticos municipales.

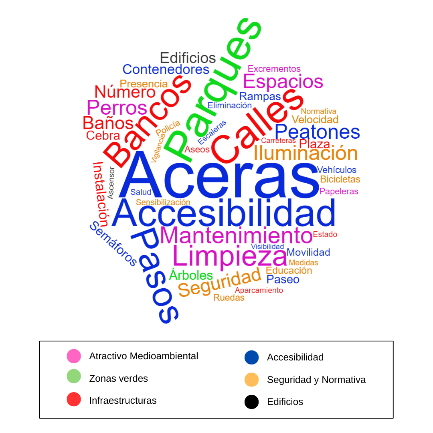

Con un carácter general, se puede argumentar que las demandas de las personas mayores que se sustancian en los diagnósticos obedecen a tres grandes ejes. El primero es el de las áreas que tienden a referirse a aspectos físicos más específicos (espacios al aire libre, transporte, vivienda). Las demandas se orientan hacia la búsqueda de espacios urbanos al aire libre (Figura 1), de acuerdo con las necesidades de las personas mayores, para su comodidad y seguridad en su disfrute, y adaptados y diversificados (plazas, parques, bancos).  Para ello, es esencial eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan el acceso de las personas mayores a esos espacios al aire libre, mejorando su accesibilidad (aceras, pasos de peatones, iluminación), y acometer acciones que mejoren la limpieza de calles y aceras. Reclaman, en definitiva, un diseño del entorno físico inclusivo y seguro. En estas condiciones, el espacio al aire libre facilitará el desarrollo de programas y actividades al aire libre, en la búsqueda de la participación activa y la interacción social, y ello en espacios que permitan a las personas mayores disfrutar de la naturaleza urbana de forma segura y que les garanticen un bienestar físico y emocional.

Para ello, es esencial eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan el acceso de las personas mayores a esos espacios al aire libre, mejorando su accesibilidad (aceras, pasos de peatones, iluminación), y acometer acciones que mejoren la limpieza de calles y aceras. Reclaman, en definitiva, un diseño del entorno físico inclusivo y seguro. En estas condiciones, el espacio al aire libre facilitará el desarrollo de programas y actividades al aire libre, en la búsqueda de la participación activa y la interacción social, y ello en espacios que permitan a las personas mayores disfrutar de la naturaleza urbana de forma segura y que les garanticen un bienestar físico y emocional.

El transporte es otra área de amigabilidad ampliamente señalado por las personas mayores para su disfrute de la ciudad. Son constantes las referencias a la ampliación del número de líneas y las frecuencias para asegurar que los usuarios, incluidas las personas mayores, puedan acceder de manera conveniente a diversas áreas del municipio y al fomento de la combinación efectiva de diferentes medios de transporte.  Ello facilitaría las opciones de movilidad y la promoción de la independencia y autonomía, conjuntamente con la provisión de otras infraestructuras físicas (aparcamientos, marquesinas, estaciones) y la conservación de vías urbanas (Figura 2). De forma paralela, otras necesidades declaradas abogan por la implementación de políticas para garantizar la asequibilidad del transporte público que permita el disfrute de una movilidad accesible y equitativa. El deseo de transporte que facilite desplazamientos seguros y cómodos sería el objetivo final de estas demandas.

Ello facilitaría las opciones de movilidad y la promoción de la independencia y autonomía, conjuntamente con la provisión de otras infraestructuras físicas (aparcamientos, marquesinas, estaciones) y la conservación de vías urbanas (Figura 2). De forma paralela, otras necesidades declaradas abogan por la implementación de políticas para garantizar la asequibilidad del transporte público que permita el disfrute de una movilidad accesible y equitativa. El deseo de transporte que facilite desplazamientos seguros y cómodos sería el objetivo final de estas demandas.

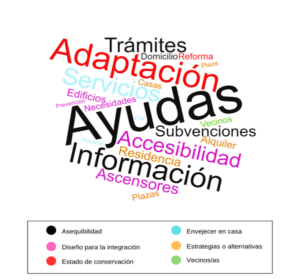

En un ámbito más privado, la vivienda se manifiesta imprescindible en sus demandas para fortalecer la calidad de vida de las personas mayores en la ciudad. Disponer de viviendas adaptadas es, sin duda, la necesidad más perentoria, por carecer éstas, en muchos casos, de elementos básicos de accesibilidad, como rampas o ascensores. La inadecuación de la vivienda aumenta el riesgo de accidentes entre las personas mayores (Figura 3).  Pero el desajuste entre la necesidad y la adaptación de las viviendas requiere de una planificación continua y personalizada de ayudas económicas, por cuanto muchas personas mayores carecen de recursos para acometer modificaciones, o también expresan desánimo en la solicitud de esas ayudas, lo que obstaculiza la realización de las reformas necesarias. En definitiva, conseguir que las viviendas de las personas mayores sean amigables se basaría en un diseño universal, accesible y usable para personas de todas las edades y capacidades, como estándar en la construcción y reforma de viviendas. Todas estas iniciativas se complementarían con el apoyo provisto por servicios domiciliarios (asistencia en el hogar, teleasistencia, comidas a domicilio, etc.), que permitan a las personas mayores permanecer en sus hogares de manera segura y digna.

Pero el desajuste entre la necesidad y la adaptación de las viviendas requiere de una planificación continua y personalizada de ayudas económicas, por cuanto muchas personas mayores carecen de recursos para acometer modificaciones, o también expresan desánimo en la solicitud de esas ayudas, lo que obstaculiza la realización de las reformas necesarias. En definitiva, conseguir que las viviendas de las personas mayores sean amigables se basaría en un diseño universal, accesible y usable para personas de todas las edades y capacidades, como estándar en la construcción y reforma de viviendas. Todas estas iniciativas se complementarían con el apoyo provisto por servicios domiciliarios (asistencia en el hogar, teleasistencia, comidas a domicilio, etc.), que permitan a las personas mayores permanecer en sus hogares de manera segura y digna.

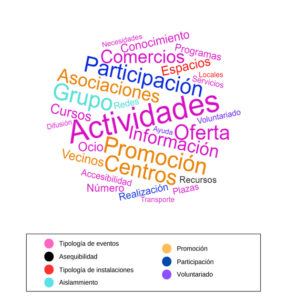

Otras áreas tienen componentes vinculados a comportamientos sociales que ofrecen propuestas diversas e interconectadas. Aunque el Protocolo de Vancouver trata de diferenciar entre sus contenidos, los diagnósticos emanados de los grupos focales, en los que participaron personas mayores y otros actores sociales, muestran sinergias entre sí. La participación social es un referente para valorar la amigabilidad de las ciudades, de acuerdo con el consenso científico internacional, y las actividades al aire libre son la principal demanda. El catálogo de actividades se estructura en torno a las de carácter cultural (talleres de arte, música, teatro y otros programas culturales), asociativo (grupos, asociaciones y clubes) y deportivo de mantenimiento (gimnasia, baile, natación,…) (Figura 4). Los beneficios reportados giran en torno a obtener un mayor creatividad y aprendizaje, a crear redes de apoyo y sentido de comunidad y a promover salud y bienestar. Para hacer efectiva la realización de actividades en el entorno se reclama un acceso a la información sobre la oferta de actividades a fin de satisfacer la demanda creciente de las personas mayores. Al mismo tiempo, es indispensable que se garantice que los precios de las actividades sean asequibles y que las instalaciones y espacios sean adecuados para sus necesidades, comodidad y seguridad.

Los beneficios reportados giran en torno a obtener un mayor creatividad y aprendizaje, a crear redes de apoyo y sentido de comunidad y a promover salud y bienestar. Para hacer efectiva la realización de actividades en el entorno se reclama un acceso a la información sobre la oferta de actividades a fin de satisfacer la demanda creciente de las personas mayores. Al mismo tiempo, es indispensable que se garantice que los precios de las actividades sean asequibles y que las instalaciones y espacios sean adecuados para sus necesidades, comodidad y seguridad.

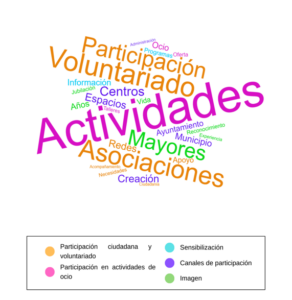

El hilo conductor del área de participación cívica y empleo gira en torno al voluntariado, a la promoción de actividades al aire libre a través de entidades asociativas y de los recursos propios de los municipios, como instrumentos para canalizar una participación adaptada y accesible para las personas mayores (Figura 5). La provisión de espacios y centros adecuados para estas actividades son imprescindibles para apoyar la autonomía de las personas mayores y promover su empoderamiento con el objetivo de que la sociedad ponga en valor su contribución social. La demanda de crear consejos formados por personas mayores que ayuden a guiar las políticas y programas aparece también como una reafirmación de su empoderamiento. Estas iniciativas cuentan con otro aliciente, según demandan, que es la promoción de la interacción entre diferentes generaciones en torno a iniciativas de participación conjunta en espacios urbanos más amigables.

La provisión de espacios y centros adecuados para estas actividades son imprescindibles para apoyar la autonomía de las personas mayores y promover su empoderamiento con el objetivo de que la sociedad ponga en valor su contribución social. La demanda de crear consejos formados por personas mayores que ayuden a guiar las políticas y programas aparece también como una reafirmación de su empoderamiento. Estas iniciativas cuentan con otro aliciente, según demandan, que es la promoción de la interacción entre diferentes generaciones en torno a iniciativas de participación conjunta en espacios urbanos más amigables.

En esta línea, el área respeto e inclusión social recoge una idea similar, la de la realización de actividades en entornos intergeneracionales, en la medida en que las personas mayores compartan su sabiduría y experiencia con los más jóvenes, generando conexiones valiosas y favoreciendo la empatía y el aprecio entre ellas, para mantener su independencia y calidad de vida. De esta manera, ayudan a las personas mayores a mantenerse socialmente activas y conectadas, reduciendo el riesgo de soledad y aislamiento (Figura 6).  Otro gran aspecto es el desarrollo de servicios de cuidados que se adapten a las necesidades individuales de las personas mayores y reclaman la integración de los diferentes servicios y los recursos institucionales (programas, campañas, información,..) para una atención integral y eficaz. La necesidad de espacios públicos (centros, colegios) para su prestación es un requisito esencial, al igual que una capacitación adecuada de los profesionales que brindan atención a este grupo etario. En definitiva, son demandas que buscan favorecer la inclusión de las personas mayores en la sociedad, poniendo en valor la necesidad de respetar su imagen para un mayor reconocimiento social.

Otro gran aspecto es el desarrollo de servicios de cuidados que se adapten a las necesidades individuales de las personas mayores y reclaman la integración de los diferentes servicios y los recursos institucionales (programas, campañas, información,..) para una atención integral y eficaz. La necesidad de espacios públicos (centros, colegios) para su prestación es un requisito esencial, al igual que una capacitación adecuada de los profesionales que brindan atención a este grupo etario. En definitiva, son demandas que buscan favorecer la inclusión de las personas mayores en la sociedad, poniendo en valor la necesidad de respetar su imagen para un mayor reconocimiento social.

Las dos últimas áreas de amigabilidad operan en ámbitos diferentes a las anteriores, aunque puede apreciarse un cierto carácter transversal al resto de las áreas. En el primer caso, el Protocolo de Vancouver solicita información para identificar el sistema de salud y los servicios sociales en el entorno comunitario de residencia. Los diagnósticos generados en los municipios españoles muestran dos grandes contenidos. Por un lado, se insiste en la idea de promoción de la autonomía de las personas mayores a través de la puesta a su disposición de recursos y apoyos domiciliarios suficientes para envejecer en sus propios hogares, manteniendo su independencia y calidad de vida. Y para ello es necesario dotar a la red de atención sociosanitaria de los medios adecuados a sus necesidades (acceso, plazas, acompañamiento) (Figura 7).  Esos recursos deben ser accesibles y de calidad, y una condición esencial para conseguir la mayor eficiencia en su uso es fortalecer el marco legal que regule su prestación (ayudas a la dependencia, coordinación interinstitucional). Por otro lado, es un hecho que las personas participantes en los grupos focales se interesan por la implementación de programas de promoción de la salud, que fortalecen las estrategias de prevención, para identificar y abordar problemas de salud y funcionamiento, y que reclaman la realización de chequeos periódicos para la detección precoz de enfermedades.

Esos recursos deben ser accesibles y de calidad, y una condición esencial para conseguir la mayor eficiencia en su uso es fortalecer el marco legal que regule su prestación (ayudas a la dependencia, coordinación interinstitucional). Por otro lado, es un hecho que las personas participantes en los grupos focales se interesan por la implementación de programas de promoción de la salud, que fortalecen las estrategias de prevención, para identificar y abordar problemas de salud y funcionamiento, y que reclaman la realización de chequeos periódicos para la detección precoz de enfermedades.

La última área, información y comunicación, muestra una clara relación con varias de las anteriores áreas, en la medida en que se vincula con la realización de actividades y la provisión de servicios. ¿En qué sentido? Para cubrir estas necesidades se demanda la puesta en funcionamiento de estrategias de comunicación, por parte de los ayuntamientos, para hacer llegar a las personas mayores información oral a través de puntos de información con asesoramiento y orientación presencial y personalizada, disponiendo para ello material informativo impreso, con un lenguaje claro y adaptado (Figura 8).  Un reto sobresaliente en estos momentos es el de la necesidad de disponer de y acceder a información a través de canales digitales (webs municipales y redes sociales), proporcionando información complementaria a la atención presencial y facilitando su utilización entre quienes tengan acceso y habilidades en el uso de tecnologías y fomentándolo entre quienes aún carecen de ellas. De nuevo se solicita que los servicios de atención sean personalizados, para obtener el apoyo y asesoramiento necesarios en el acceso a la información y a los trámites administrativos, buscando favorecer su autonomía personal y empoderamiento, y, a la vez, atendiendo a la diversidad de condiciones y circunstancias de las personas mayores.

Un reto sobresaliente en estos momentos es el de la necesidad de disponer de y acceder a información a través de canales digitales (webs municipales y redes sociales), proporcionando información complementaria a la atención presencial y facilitando su utilización entre quienes tengan acceso y habilidades en el uso de tecnologías y fomentándolo entre quienes aún carecen de ellas. De nuevo se solicita que los servicios de atención sean personalizados, para obtener el apoyo y asesoramiento necesarios en el acceso a la información y a los trámites administrativos, buscando favorecer su autonomía personal y empoderamiento, y, a la vez, atendiendo a la diversidad de condiciones y circunstancias de las personas mayores.

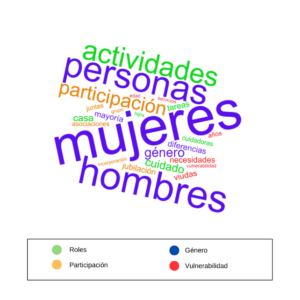

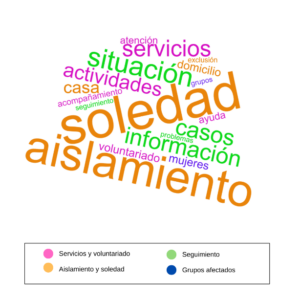

Junto con las 8 áreas de amigabilidad, del análisis cualitativo emergieron tres conceptos transversales, no definidos en el Protocolo de Vancouver, pero imbricados con algunas de las mejoras y propuestas que en aquéllas se hacían. Se trata del género, la soledad no deseada y el edadismo, conceptos que, aunque no se habían expresado de forma explícita, muestran sus efectos de forma coocurrente en los diagnósticos y planes de acción municipales. Tienen, además, otro rasgo de notable valor: a medida que la sociedad ha ido envejeciendo y la población ha ido adquiriendo mayor conciencia de su papel, estos conceptos han ganado presencia en la sociedad, en los medios de comunicación y en las instituciones.

El primero de estos conceptos, y mejor definido, es el género (Figura 9). En las demandas y propuestas resulta evidente que las mujeres mayores enfrentan desafíos únicos y específicos que tienen que ver con el cuidado de personas dependientes, las desigualdades de género en el empleo y la jubilación, incluyendo la brecha en los ingresos, y la desigual participación comunitaria.  Existe, también, preocupación por la soledad y exclusión social de las mujeres mayores. A partir de las demandas surgidas en los diagnósticos, se propone concienciar sobre los roles de género y considerar las necesidades especiales de las mujeres mayores, abordando sus dificultades económicas y educativas, buscando su empoderamiento a través de programas de capacitación, asesoramiento financiero y oportunidades de empleo que permitan la conciliación familiar. Asimismo, desarrollar iniciativas que fomenten su participación en la comunidad, incluyendo oportunidades de liderazgo en asociaciones y organizaciones de/para mayores. Y la promoción de la atención y bienestar integral para las mujeres mayores más vulnerables, mediante el apoyo a las personas cuidadoras (principalmente mujeres) de personas mayores, con servicios de respiro, formación y reconocimiento de su labor; el abordaje de la violencia de género en edades avanzadas; y la intervención y formación en perspectiva de género a trabajadores y responsables de servicios.

Existe, también, preocupación por la soledad y exclusión social de las mujeres mayores. A partir de las demandas surgidas en los diagnósticos, se propone concienciar sobre los roles de género y considerar las necesidades especiales de las mujeres mayores, abordando sus dificultades económicas y educativas, buscando su empoderamiento a través de programas de capacitación, asesoramiento financiero y oportunidades de empleo que permitan la conciliación familiar. Asimismo, desarrollar iniciativas que fomenten su participación en la comunidad, incluyendo oportunidades de liderazgo en asociaciones y organizaciones de/para mayores. Y la promoción de la atención y bienestar integral para las mujeres mayores más vulnerables, mediante el apoyo a las personas cuidadoras (principalmente mujeres) de personas mayores, con servicios de respiro, formación y reconocimiento de su labor; el abordaje de la violencia de género en edades avanzadas; y la intervención y formación en perspectiva de género a trabajadores y responsables de servicios.

También la soledad no deseada y el aislamiento social (Figura 10) requiere de una atención integral y multidimensional. Entre las propuestas para su abordaje en personas mayores que viven solas, se incluyen promover la participación social, animar la convivencia intergeneracional, crear redes de ayuda mutua, desarrollar programas de voluntariado y promover la concienciación y sensibilización social.  Todo ello, mediante el fomento de espacios y actividades que permitan el intercambio y la interacción entre personas de distintas edades: talleres compartidos y eventos comunitarios que favorezcan la integración y el aprendizaje mutuo. Es imprescindible trabajar por la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas y reduciendo la brecha digital, pero también mediante la implementación de soluciones de teleasistencia y promoción del uso de dispositivos que faciliten el acceso a los servicios, información y recursos. Se destaca, asimismo, la necesidad de prevenir el aislamiento mediante sistemas de alerta, registro y vigilancia, y seguimiento de casos vulnerables. En este sentido, las redes vecinales, asociativas y organizaciones locales pueden jugar un papel importante en el desarrollo de programas de apoyo comunitario para el acompañamiento y actividades, sobre todo para personas que no pueden salir de su domicilio.

Todo ello, mediante el fomento de espacios y actividades que permitan el intercambio y la interacción entre personas de distintas edades: talleres compartidos y eventos comunitarios que favorezcan la integración y el aprendizaje mutuo. Es imprescindible trabajar por la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas y reduciendo la brecha digital, pero también mediante la implementación de soluciones de teleasistencia y promoción del uso de dispositivos que faciliten el acceso a los servicios, información y recursos. Se destaca, asimismo, la necesidad de prevenir el aislamiento mediante sistemas de alerta, registro y vigilancia, y seguimiento de casos vulnerables. En este sentido, las redes vecinales, asociativas y organizaciones locales pueden jugar un papel importante en el desarrollo de programas de apoyo comunitario para el acompañamiento y actividades, sobre todo para personas que no pueden salir de su domicilio.

En lo que respecta al edadismo (Figura 11) o discriminación por razón de la edad, se han identificado demandas y propuestas relativas al fomento del contacto intergeneracional, promoviendo la inclusión social, con más interacciones y actividades entre personas de diferentes edades, lo que se ha demostrado es una acción eficaz para romper los estereotipos, conocer y valorar la experiencia de las personas mayores y fortalecer los vínculos comunitarios.  Otra estrategia es la adaptación de la comunicación y los espacios a la diversidad funcional y a las preferencias de las personas mayores, haciéndolos más accesibles y amigables para su participación plena en la sociedad. Asimismo, mejorar la formación y sensibilización de los profesionales que trabajan con personas mayores en el ámbito de la salud, el empleo y los servicios públicos, a fin de que puedan brindar una atención más respetuosa y adaptada a las necesidades de este grupo etario. Finalmente, de lo que se trata es de promover una imagen positiva de la vejez, difundir una visión más realista y activa del envejecimiento, resaltando la heterogeneidad de las personas mayores y reconociendo sus valiosos aportes a la sociedad.

Otra estrategia es la adaptación de la comunicación y los espacios a la diversidad funcional y a las preferencias de las personas mayores, haciéndolos más accesibles y amigables para su participación plena en la sociedad. Asimismo, mejorar la formación y sensibilización de los profesionales que trabajan con personas mayores en el ámbito de la salud, el empleo y los servicios públicos, a fin de que puedan brindar una atención más respetuosa y adaptada a las necesidades de este grupo etario. Finalmente, de lo que se trata es de promover una imagen positiva de la vejez, difundir una visión más realista y activa del envejecimiento, resaltando la heterogeneidad de las personas mayores y reconociendo sus valiosos aportes a la sociedad.

En conclusión, la participación de los municipios en la Red Española de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores representa un reto, no solo en cuanto al proceso de elaboración de documentos de diagnóstico, de planes de actuación y de evaluación contando con la participación de las personas mayores y otros agentes sociales, sino, sobre todo, de mantener en el tiempo la iniciativa política para su desarrollo. El Imserso, como organismo coordinador de la Red, ofrece el soporte necesario para ello, aportando sus capacidades de información para las ciudades y de formación para sus agentes, a la vez que establece los vínculos con la Red Global. Los buenos ejemplos de municipios españoles pertenecientes a la Red muestran la necesidad de poner en común múltiples iniciativas. Asegurar la calidad de vida de las personas mayores en los entornos urbanos en los que viven es el objetivo final.

Agradecimientos:

Esta investigación ha sido financiada por el Imserso, mediante un contrato para la “Realización de un estudio cualitativo mediante análisis documental de los diagnósticos y planes de acción de ayuntamientos españoles en la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores” (Exp. 00429/2023), a quien expresamos nuestro agradecimiento por la provisión de los documentos y de apoyo en su análisis. Especial mención a Sara Ulla, como Coordinadora de Estudios y Apoyo Técnico, y a Maite Pozo, como Coordinadora de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en España.